NOUS NE SOMMES JAMAIS SEULS AU MONDE, NOUS N’AVONS PAS LE VENTRE VIDE, ET DANS NOS POCHES SE TROUVE AU MOINS UNE ROCHE

Ce texte aborde la question de l’accompagnement versus la solitude dans la création artistique et la recherche scientifique. On se demande qui-quoi nous accompagne. La pratique et l’idéologie du DIY (Do It Yourself) est explorée et un entretien avec l’artiste montréalais Samuel St-Aubin en témoigne et en offre une perspective depuis l’intérieur de la pratique artistique. On mentionne la portée politique du DIY, puis on y parle de la création de prototypes en sciences et on imagine des résidences pour scientifiques en ateliers d’artistes. Des œuvres « nourrissantes » sont mentionnées et on termine sur une image de roche.

La résistance des mythes (ou le folklore autour de l’idée d’artiste)

Peut-on parler deux minutes du mythe romantique de l’artiste seul dans son atelier ? Génie torturé, isolé et reclus du monde, de la société, possiblement pauvre et a-politique, vivant évidemment de créativité et d’eau fraîche, se nourrissant de blocs de glaise et se drapant de toile écrue, de la peinture dans les cheveux et les mains maculées d’encres. Car cette image existe. Mais ce n’est justement que cela : une image, une idée.

Comme plusieurs, j’ai habité en colocation durant mes premières années d’université, alors que j’étais étudiante en arts visuels à l’UQAM. Une de mes colocs, et amie, étudiait en philosophie. Quelque chose d’étonnant s’est alors produit au cours des premiers mois : je suis devenue la personne officiellement « manuelle » de l’appartement. J’avais soudainement de meilleures aptitudes pour faire la vaisselle, vider la litière des chats et passer l’aspirateur. Nous avons eu de virulentes discussions à ce sujet, mais elle n’en démordait pas : l’artiste était celui qui savait manipuler efficacement les choses de la vie matérielle, alors que le philosophe excellait à manipuler les idées, les concepts. Nous sommes alors vers la fin des années ’90, pas dans l’Antiquité. Comment de tels mythes peuvent-ils traverser ainsi les époques et venir ramper jusque derrière une pile de CD grunge ? Certains à priori ont la peau plus dure que d’autres, et les artistes ont le dos solide quant à la quantité d’aberrations que nos sociétés y projettent. En 2018, on y fait même du mapping architectural cheap, sur leur dos.

Il faut évacuer le mythe de l’artiste seul et isolé : c’est une entrave à une juste perception de la situation de la création artistique. Je ne dis pas que cela n’existe pas, nous sommes tous seuls à l’occasion, momentanément. Et ultimement, nous nous retrouverons tous seuls devant la mort, durant la fraction de seconde où le bout du monde deviendra – en un imperceptible repli – le bout de la vie, mais en attendant nous ne le sommes pas, personne ne l’est. Il y a dès le départ quelque chose avec nous, à l’intérieur de nous. Que nous soyons artiste, scientifique, criminel, clown, schizophrène, personnage principal, second rôle ou figurant – extraterrestre ? – nous sommes toujours accompagné.

Y a pas que des roches dans un baluchon

La question de l’accompagnement dans le processus de création-réalisation d’œuvres situe d’emblée deux pôles de pratiques : le travail en équipe et le travail en solo – avec, entre les deux, toute la gamme possible des variantes de niveaux de collaborations, qu’elles soient ponctuelles, récurrentes ou permanentes.

Bien que l’artiste, dans le travail en solo, soit effectivement et concrètement seul dans son studio ou son atelier (disons la plupart du temps), il n’est finalement jamais complètement et absolument seul : il est toujours accompagné de connaissances – les siennes, déjà acquises, et celles à acquérir et intégrer, qui seront nécessaires à la réalisation de l’œuvre à venir. En ce sens, l’accompagnement peut être compris sous (au moins) deux angles : celui où l’on parle d’accompagnement humain – d’une équipe de spécialistes, ponctuelle ou non, qui contribue à la réalisation des œuvres – ou celui, à la fois théorique et pratique, des connaissances acquises qui « remplacent » en quelque sorte les contributeurs externes.

Dans tous les cas, le type d’accompagnement va influer sur les recherches et la création – qu’elles soient artistiques ou scientifiques. Nous ne travaillons jamais entièrement seuls, tout comme personne ne part de zéro lorsqu’il s’agit d’apporter une pierre angulaire à l’édifice des connaissances ou simplement d’émettre une idée, voire une opinion. Tous, nous réfléchissons, créons, produisons, écrivons à partir de notre bagage, quel qu’il soit. Et toujours il y a bagage, aussi mince ou généreux soit-il. Il y a celui qui nous a été inculqué à l’école élémentaire, puis secondaire. Celui que nous a transmis nos parents et notre famille à travers l’éducation. Le contenu communiqué par la télévision (autrefois) et l’internet (aujourd’hui) – personne n’y échappe. Il y a le bagage qu’on aura choisi d’aller chercher, soit par des études académiques ou par un processus autodidacte. Le bagage intégré à travers nos interactions sociales, par les informations et le contact aux médias, les hasards de la vie qui drainent avec eux un aléas d’apprentissages qui nous habitent et nous infusent. L’influence de cet accompagnement dans la création va donc varier en fonction de ce qu’on a cumulé dans nos baluchons : il y a bien toujours quelques roches, mais autrement il s’y trouve une panoplie d’outils de base et de connaissances fondamentales.

Certains ont des baluchons plus remplis que d’autres, plus diversifiés, avec des contenus plus complexes, des contenus inédits et personnalisés. Les apprentissages assimilés par soi-même, les connaissances autodidactes, figurent au nombre de ces savoirs singuliers. Et parmi ceux-ci, le DIY (Do It Yourself) représente certainement la plus radicale des stratégies autodidactes. Se traduisant librement par « fais-le toi-même » – une injonction qui sonne un peu comme une claque – le DIY est une pratique d’influence nord-américaine qui était employée, dès le début du 20e siècle, dans des contextes de travaux de construction et d’amélioration locative (« home improvement »). Wiki mentionne également qu’en « Amérique du Nord, il existait une niche d’édition de magazines de bricolage dans la première moitié du 20e siècle. Des magazines tels que « Popular Mechanics » (fondé en 1902) et « Mechanix Illustrated » (fondé en 1928) [un « Sports Illustrated » pour geeks ?] offraient aux lecteurs un moyen de se tenir au courant des compétences pratiques, des techniques, des outils et des matériaux utiles. Comme beaucoup de ces lecteurs vivaient dans des régions rurales ou semi-rurales, une grande partie du matériel était initialement liée à leurs besoins à la ferme ou dans une petite ville. » Graduellement, le terme DIY a embrassé un sens plus large et s’est répandu notamment vers les cultures alternatives, punk et indépendantes – pensons entre autres aux stations radio pirates et aux zines –, de même que vers les pratiques artistiques en général.

Une entrevue avec un incontournable du DIY : Samuel St-Aubin

J’ai voulu discuter de ces questions – celles de l’accompagnement et du DIY – avec quelqu’un qui serait en mesure de partager sa perspective depuis l’intérieur de la pratique artistique. Samuel St-Aubin, artiste montréalais bien connu pour son travail très orienté DIY, était la personne idéale. Voici notre échange :

-Ton travail est très associé à ce que l’on nomme le DIY (Do It Yourself) — et l’on associe beaucoup le DIY à un travail en solo, où l’artiste apprend par lui-même les techniques nécessaires à la réalisation de ses œuvres. Que penses-tu de cette relation entre le DIY et le travail solo ?

D’abord j’aimerais préciser le sens que j’attribue à l’appellation DIY. Il suffit d’effectuer une recherche rapide pour réaliser que le DIY est bien établi aujourd’hui, à en juger par la quantité de blogues et de publications sur le web. L’acronyme DIY génère à lui seul 1,6 milliard de résultats de recherches sur Google.

D’aussi loin que je me souvienne, le « fais-le toi-même » est apparu tôt dans ma vie alors que je feuilletais un magazine qui se nomme « Pif de poche – éditions hors-série », et dans lequel on pouvait apprendre à fabriquer toute sorte de choses pratiques. J’étais loin de me douter que ces petites lectures faisaient déjà partie d’un mouvement important. À l’automne 1968 le magazine « Whole Earth Catalog », publia dans leur premier numéro nommé « Access to Tools » un répertoire des outils et des techniques qu’ils jugeaient les plus importants. C’était apparemment le début du DIY tel qu’on le connaît aujourd’hui. On pouvait y lire également des références empruntées à l’architecture, la musique, la biologie, la cybernétique, etc., où des auteurs influents étaient cités, notamment Buckminster Fuller, John Cage, Norbert Wiener. En ce sens, le DIY signifie pour moi l’accès aux outils et aux connaissances pour les utiliser efficacement à moindre coût. C’est aussi en quelque sorte une manière de contourner les méthodes industrielles.

Ayant interrompu mes études en télécommunication, tout en gardant la volonté d’œuvrer de près ou de loin dans ce domaine, je me suis orienté vers l’apprentissage autodidacte. Par la suite, j’ai conservé ce mode de travail pour poursuivre mes contrats de consultation [dans le milieu de l’art]. Le DIY s’est avéré être une méthode d’apprentissage intéressante mais, évidemment, elle ne convient pas à tous les artistes. Certains vont développer une multitude de concepts et n’utiliser qu’un seul outil, ce n’est pas mon cas. Mon travail repose justement sur l’utilisation de différentes techniques et de savoir-faire, je dois fréquemment me renseigner et me mettre à jour pour réaliser mes œuvres et les travaux de consultations. Je ne crois pas cependant que le DIY intéresse seulement les gens qui travaillent seuls. D’autres artistes qui ont l’habitude de travailler en équipe vont parfois tâter le terrain avant d’engager un expert ou bien de continuer sans lui. Ce n’est pas étonnant, la création implique à la base du « fais-le toi-même » !

-Tu réalises tes œuvres principalement en solo : comment définirais-tu ta manière de travailler ? As-tu une méthode (ou une anti-méthode) ? Vois-tu des récurrences dans ta manière de faire ?

Le fait de travailler en solo et d’avoir en tête tous les aspects de la conception aide à bien visualiser le projet. Suite à une idée, je réfléchis aux concepts, matériaux, composantes et codes avant même d’amorcer quoi que ce soit. Parfois, je valide à l’aide de logiciels et de simulateurs pour la forme et la faisabilité en me référant aux spécificités des matériaux via leur fiche technique. Je priorise les composantes en ligne qui comportent des références claires. Le code (firmware) est en grande partie écrit avant même que le circuit soit terminé pour éviter les erreurs de conception physique et électronique. Le temps de réalisation dépend de la qualité du travail en amont. Le fait d’être autonome m’évite de dépendre des autres et me fait économiser du temps et de l’argent. J’ai adopté cette méthode par intuition et elle me semble efficace, elle revient dans chacun de mes projets.

-Arrive-t-il que certaines expertises externes soient hors de portée d’apprentissage ?

Il y a « faire les choses » et il y a « bien faire les choses ». Certaines expertises demandent plusieurs années d’expérience, du temps dont je ne dispose pas. Je peux néanmoins apprendre une expertise à un niveau suffisant pour ce que j’ai à exécuter et à poursuivre au besoin. Parfois, je tente certaines techniques par curiosité ou par plaisir. Par exemple l’acquisition d’une machine à commande numérique, la CNC. Elle permet de découper avec précision toute sorte de matériaux sur plusieurs axes, la mienne a trois axes. La qualité de son rendement peut être comparable à ce qui se fait en industrie. Je l’ai acheté sans but précis et je l’ai intégrée peu à peu dans mes projets. Elle est maintenant essentielle à la réalisation de mes œuvres. Sous-traiter ce genre de travail impliquerait de générer davantage de documentation préparatoire et de débourser de l’argent pour un savoir-faire et pour l’accès à une machine.

-Parmi tes projets passés, y en a-t-il sur lesquels tu aurais préféré travailler en équipe ? Si c’est le cas, pour quelles raisons ?

Le temps de réalisation est tellement rare que je préfère m’y consacrer totalement. Mes projets ne me permettent pas de déléguer car les étapes de réalisation sont généralement succinctes. Le reste du travail est longuement réfléchi et j’ai du mal à accepter qu’un autre le réalise à sa manière, je me sentirais dépossédé. Je dois dire que les projets me possèdent également, j’y consacre beaucoup trop de temps. Le diable se cache dans les détails !

-Lol… T’est-il déjà arrivé de te joindre à de grandes équipes comme expert externe ? Et si oui, peux-tu me parler un peu des dynamiques de travail dont tu as fait l’expérience ?

Oui plusieurs fois, avec des équipes qui comptaient jusqu’à dix spécialistes. Machiniste, programmeur, technicien, mathématicien, électricien, spécialiste en machinerie industrielle, designer industriel, couturière, comptable… L’artiste (celui qui fait appels aux experts externes) devient en quelque sorte un gestionnaire. Il doit gérer les contrats, les échéanciers et vérifier que le travail soit bien accompli. Il doit bien partager les tâches et respecter/connaître les spécialisations de chacun. Un électronicien n’est pas un électricien ! Les experts doivent être patients, prêts à recommencer le travail, augmenter les efforts pour bien communiquer leurs besoins et parfois défendre leurs points de vue. Les schémas et les plans sont essentiels pour s’entendre sur certains aspects. Ils deviennent d’autant plus importants lorsque les personnes concernées ne travaillent pas sous un même « time zone ».

-As-tu le sentiment que le fait de travailler en équipe dilue ou déplace ou affecte d’une certaine manière la « signature » de l’artiste [à défaut d’un meilleur terme] ?

Cela dépend de la nature du projet ou de la façon dont il est mené. Les spécialistes externes ou l’équipe font en sorte que les projets soient possibles dans un délai réaliste. Ils ne devraient pas affecter la signature artistique de l’œuvre. La responsabilité revient aux deux parties de mettre au clair toute ambiguïté concernant la paternité de l’œuvre. C’est le sujet de bien des querelles ! J’ai déjà dû refuser quelques contrats pour cette raison, où par exemple mon savoir-faire technique était mis au premier plan.

Est-ce que l’artiste fait appel aux expertises externes uniquement pour économiser du temps ? Non, il va également – et surtout – chercher l’expertise pour compléter les compétences nécessaires à la réalisation d’un projet. Et c’est pour cette raison que ces aides doivent être absolument mentionnées (au sens de créditées) puisqu’elles affectent d’une façon ou d’une autre le résultat, mais sans pour autant affecter la signature. Le savoir-faire externe ou la conception de dispositifs doit demeurer un outil de travail du même ordre que l’utilisation d’un ordinateur par exemple.

-Selon toi, est-ce que la réalisation-production de l’œuvre comprend une part d’idéation-création ? Ou bien si ce sont deux choses complètement distinctes ? Et pourquoi ?

Effectivement ce sont deux choses plutôt distinctes, mais cela dépend de la démarche artistique. Dans mon cas il y a l’idéation, la conception-création et ensuite la production. L’idéation est très brève par rapport au reste du processus, mais doit être assez solide pour motiver le projet. La conception-création peut s’étaler sur plusieurs mois, période importante où je réfléchis à ses différents aspects. Le but est de prévoir à l’aide de techniques acquises tout ce qui sera nécessaire pour réaliser l’idée-concept au mieux de mes connaissances. Elle comprend également une étude de faisabilité pour aboutir à la production. C’est à ce moment que les composantes et mécanismes sont mis à l’épreuve des lois naturelles, gravité, friction, résistance, magnétisme… Ce qui me permet de valider que mes prévisions étaient correctes.

-Quelle est ta perception du concept d’artiste-entrepreneur ? Te reconnais-tu dans cette formule ?

Qu’on le veuille ou non, l’artiste est comparable à une entreprise. Je crois que le fruit de son travail n’est pas uniquement attribué à ses habiletés artistiques, mais également à ses habiletés d’entrepreneur. Par exemple il doit aussi avoir les capacités de trouver des subventions, communiquer son travail, gérer les priorités, se mettre en relation et être capable de se renouveler. Il doit également documenter son travail, mettre à jour un site web et parfois il doit faire appel à des experts. Voilà ce qu’un artiste doit accomplir tout en gardant son élan créatif. Oui je me reconnais dans cette formule et c’est souvent le cas de bien des artistes. J’ai jusqu’à maintenant appris « sur le tas » et géré chacune des tâches lorsque nécessaire.

-En quoi la pratique du DIY implique-t-elle un positionnement politique selon toi ?

Détourner les industries en recopiant les cassettes audio, on l’a tous fait, mais on ignorait la portée du geste, on le faisait par économie. Avec le temps le DIY est devenu pour moi une vision alternative de la consommation, je peux maintenant réparer des appareils et en construire. Mais aussi me fabriquer des meubles, utiliser une balance analytique, de la résine… Bref je peux utiliser adéquatement une panoplie d’outils pour avoir une certaine indépendance et développer des savoir-faire. En plus du côté pratique, le DIY est d’autant plus écologique et gratifiant. Ce n’est peut-être pas parfait, mais c’est moi qui l’ai fait ! Un petit pied de nez au système capitaliste.

-Merci Sam! :-)

Posture politique

Posture idéologique et éthique dans ce qu’elle peut contenir de plus pragmatique : le DIY porte en lui quelque chose de nécessairement – et parfois involontairement – politique. Il y a des artistes, comme c’est le cas de Samuel St-Aubin – et aussi de Mathieu Zurstrassen, dont j’ai parlé dans le précédent texte de ce blogue – qui travaillent consciemment dans une optique DIY, mais si on y regarde bien, de nombreuses personnes pratiquent le DIY sans même le savoir. Jardinage, bricolage, réparations diverses, couture et tricot, infusion et confiture maison, se couper les cheveux soi-même, confectionner un costume d’halloween, fabriquer son synthé analogue, se ‘gosser’ une corde à linge sur son balcon : tout cela entre, à divers degrés, dans la catégorie du « fait par soi-même ». Ces pratiques reflètent une posture politique, consciente ou inconsciente, avec pour motivation première une volonté de s’affranchir des limitations économiques, des normes et des modèles dictés par l’industrie et les médias de masse : faire pousser des légumes sans OGM ; créer des vêtements à moindre coûts et selon ses goûts ; réduire sa consommation de sucre avec des confitures « home made » ; s’affranchir des modes et des marques ; etc. En même temps, tout n’est pas toujours possible en DIY. Comme le mentionnait Samuel St-Aubin, certaines connaissances peuvent prendre des années à être assimilées. Et si demain matin quelqu’un décidait de se bricoler son propre Facebook… Et bien, je suppose qu’on peut toujours lui souhaiter bonne chance ! Il s’agit, dans tous les cas, de gestes par lesquels l’individu trouve à s’identifier très étroitement avec ses intentions et objectifs personnels. C’est une forme d’affranchissement qui travaille à inverser la dynamique gérant-géré : une prise en charge de ses propres besoins qui, autrement, sont contrôlés de l’extérieur, sinon créés de toute pièce par les médias et la publicité. On parle donc également de se libérer d’un accompagnement imposé, celui d’un système de consommation omniprésent. Oui, nous sommes toujours accompagnés, mais choisissons-nous réellement qui ou quoi nous accompagne ?

DIY art-science

Avec un solide bagage de connaissances dans les poches de son sarrau blanc, le scientifique n’est lui non plus pas seul dans son laboratoire – lorsqu’il n’est pas clairement en équipe, ce qui est souvent le cas. Et il va lui aussi faire appel à des pratiques DIY, notamment lorsqu’il s’agit de construire des prototypes qui – dixit Philippe-Aubert Gauthier – n’ont parfois rien à envier à l’art contemporain. Science et art partagent ce même goût pour l’exploration qui, dans une certaine mesure, les met à égalité en terme de point de départ. C’est une égalité semblable à celle des enfants à l’école élémentaire : tous jouent dans le même carré de sable à construire les mêmes châteaux avec les mêmes pelles de plastique et les mêmes moules en forme d’étoile, mais en télescopant vers le futur, certains châteaux de sable vont prendre la valeur de propriétés intellectuelles brevetées, alors que d’autres feront l’objet de droits d’auteur et de cachets de diffusion. D’autres encore seront oubliés au soleil ou rabattus sous la pluie à l’automne de la vie.

Du point de vue du carré de sable, l’exploration DIY s’apparente à une forme de bricolage exploratoire qui progresse dans une nécessaire incertitude. Il faut « ne pas savoir » pour se donner l’opportunité de « trouver ». C’est à la fois une des lois de l’enfance et celle de l’approche heuristique en recherche. Avec des matériaux x et une hypothèse partielle – voire une intuition nue –, le scientifique comme l’artiste met en forme un objet propre à recevoir les projections de la pensée. Si toutefois en science on construit un prototype pour tester le potentiel matériel d’une idée, sa solidité ou sa stabilité, son invariabilité et sa constance comme modèle probant d’un objet du monde, en art il va plutôt s’agir – presque à l’inverse – de construire le modèle d’une perspective interne, invisible et oscillante, variable et instable, exprimant les contradictions et les non-résolutions qui retournent l’existence sur elle-même. Vu d’ici, art et science sont nécessairement complémentaires : les objets du monde qu’ils proposent s’éclairent les uns les autres.

Le DIY en création artistique relève cependant plus d’une posture idéologique – et même d’une finalité – que d’une méthode et d’une simple étape d’un processus, comme c’est plutôt le cas en science. Et c’est là qu’il y a divergence : passé l’étape des hypothèses et prototypes, ils prennent des chemins (quasi) opposés. L’un raffinant ses certitudes, l’autre cultivant son ambivalence. Serait-il intéressant d’imaginer des séances de prototypage partagée, où scientifiques et artistes travaillent dans un même espace ? Peut-être même d’amener les scientifiques dans les ateliers des artistes – créer des résidences pour scientifiques ? Il existe déjà de nombreux cas où les artistes se déplacent dans les laboratoires de recherche pour travailler avec des scientifiques, mais l’inverse pourrait compléter en quelque sorte l’expérience collaborative en cours. Et spécifiquement pour le prototypage où la matérialité requise peut s’apparenter à celle de l’art. En aménageant un espace-temps commun, entièrement réservé pour un travail de type DIY, qui sait ce qui pourrait en ressortir ? Il est même permis d’imaginer que ce travail d’amorce en commun puisse avoir des répercussions sur l’évolution des projets respectifs : tout fondement n’est-il pas déterminant dans la manière dont l’édifice va s’ériger ?

Dans le baluchon aussi : des muffins, un œuf et du thé

Le DIY c’est aussi prendre le risque que tout ne soit pas parfait. S’il ne s’agit pas d’un objet industriel il y aura nécessairement des variations, aspérités et micro défauts issus du processus de fabrication. Avant l’industrialisation systématique d’à peu près tout, nous n’avions pas peur de ces différences d’un objet à l’autre. Aujourd’hui l’imperfection d’une pomme ou d’une tomate nous perturbe tellement nous sommes travaillés par ce biais perceptif. Laisser advenir la différence est pourtant la condition de toute création – et de toute innovation scientifique. Laisser advenir la possibilité qu’un objet du monde puisse n’avoir d’autre utilité que de soutenir la valeur de l’inutile dans un monde régit par la productivité est une transgression d’un côté, une respiration de l’autre. Respirer est une bonne idée. Et j’insiste sur la valeur des machines qui tournent à vide : elles alimentent nos mécanismes de projection.

Plusieurs œuvres de Samuel St-Aubin peuvent être qualifiées de machines qui tournent à vide. Parmi elles, Thé (2012, 2014), Œuf (2012) et Muffins (2015) permettent de poursuivre la réflexion, de l’alimenter (!). Thé est peut-être la plus « utile » des trois machines en ce sens qu’elle marque le passage du temps. Elle ne le mesure pas : elle en témoigne. L’artiste nous dit qu’une « tasse, contenant du thé pivote sur elle-même tout en gardant une inclinaison constante. Tout au long de son parcours, le thé laisse une marque dont l’intensité est la conséquence du temps qu’il met à s’évaporer. Le temps entre chaque rotation est d’environ trois heures et la tasse tourne de 30 degrés à chaque rotation. Des motifs en forme de spirale émergent. Une diode indique le temps d’immobilisation. » Thé nous télescope dans un quotidien dont on aurait ralenti le rythme à l’extrême. Prendre le thé ; temps d’arrêt ; ne jamais repartir la machine de la vie courante : reconduire en boucle ce cycle de quasi immobilité ; attendre et être attentif.

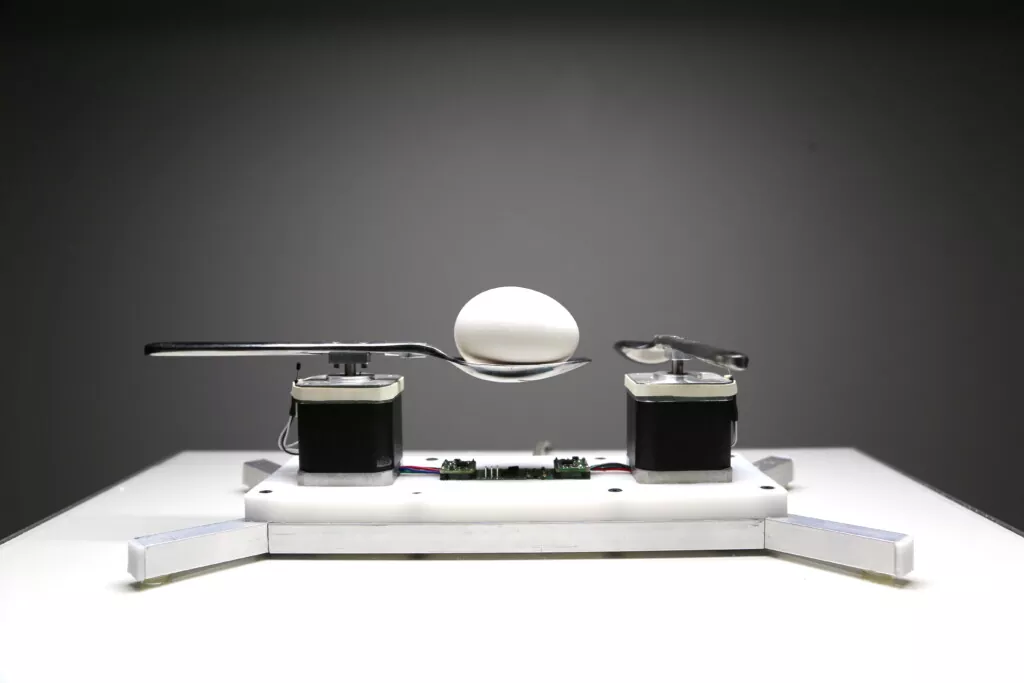

Reprenons le menu. Œuf est aussi une machine qui tourne. Sa rotation cependant relève plus d’une chorégraphie que d’un cycle. Œuf est une danse dont la mesure est un calcul mathématique, une équation philosophique. Ici : « Deux cuillères en rotation s’échangent un œuf. Les mouvements du mécanisme sont répétés avec exactitude. L’œuf passe d’une cuillère à l’autre focalisant le spectateur sur la manœuvre. Quand elles ne s’échangent pas l’œuf, elles réalisent une chorégraphie synchronisée. L’œuvre met de l’avant l’échange entre la machine et la matière. » Et parfois l’œuf tombe et se casse. Moment de magie et de saine disruption où l’imperfection de l’existence affirme son droit sur la machine. Pur DIY, Œuf est néanmoins d’une implacable précision. Pour cette raison même, sa mise en relation avec l’éventualité du hasard – dont l’une des racines étymologiques réfère au risque, au potentiel de danger – crée un effet de tension hypnotique. Une version plus ambitieuse a été réalisée par la suite : TableSpoons (2015) où huit cuillères en rotation s’échangent quatre œufs.

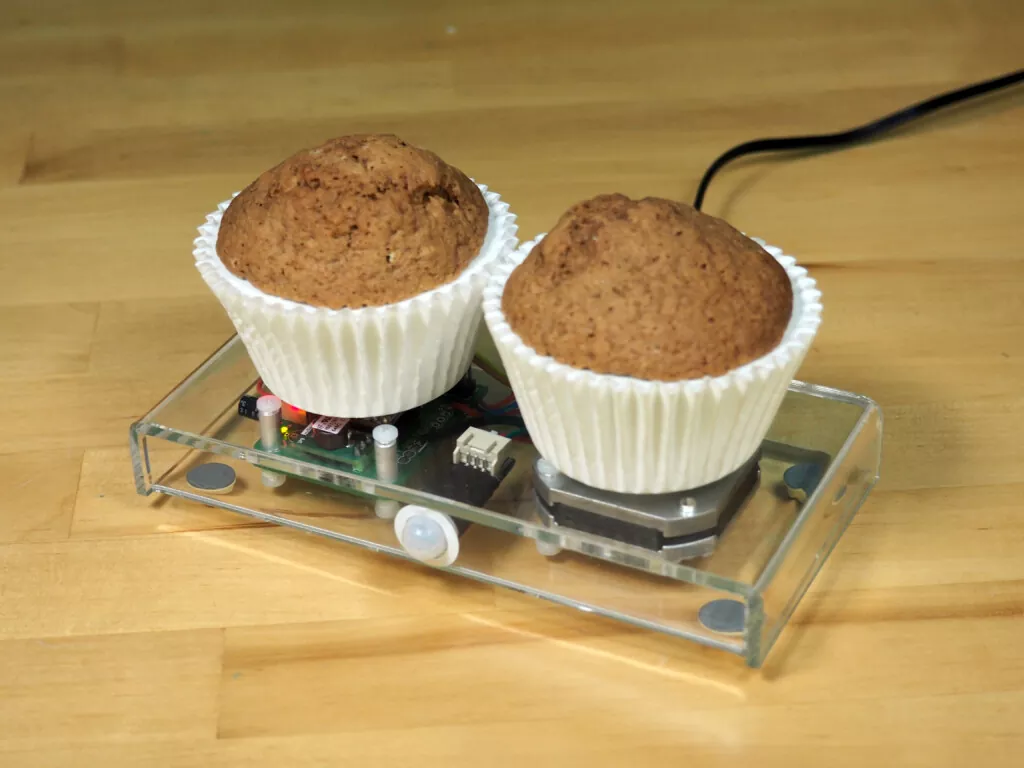

Puis pour dessert. Muffins est une œuvre qui tourne sur elle-même certes, mais elle ne le fait pas en vain. Derrière sa rotation en apparence anodine et gratuite se dissimule un micro événement imperceptible à l’œil nu : l’un des deux muffins est immobile. Alors que l’un des muffins est simplement installé sur un socle pivotant, l’autre est activé par un dispositif électronique, entrainant avec lui le muffin passif. Sur son site, l’artiste nous indique que deux « muffins côte à côte tournent lentement sur eux-mêmes à sens inverse. Un seul entraîne l’autre par leurs contours dentelés faisant office d’engrenage. Chaque dent, issue d’une fabrication industrielle, est parfaitement identique et alignée à la suivante. » N’est pas inerte qui veut dans ce monde-moule. L’œil paresseux du système (d’engrenage) n’empêche pas de voir même s’il contribue à biaiser ce que nous percevons. Et ici encore c’est la rencontre de l’extrême précision et de l’informe qui est en cause. Avant d’intégrer le moule, le muffin n’a pas de forme, c’est une pâte sucrée semi-liquide en suspension dans les limbes de l’existence.

Finir sur une image de roche

Il faut aussi penser l’accompagnement comme une nourriture, et se rappeler que les roches sont parfois difficiles à digérer.

Nathalie Bachand

Images (haut) : Foule – photo par Goa Shape (unsplash.com) / Roche (Google Image).

Images (corps de texte) : mèmes trouvés sur Google Image.

Images des oeuvres : ‘Thé’, ‘Oeuf’ et ‘Muffins’ – photos par Samuel St-Aubin (gracieuseté de l’artiste).